今回は工場で使われることがある

【ハインリッヒの法則】についてまとめていこうと思います。

若い子にハインリッヒの法則って知ってる?と聞くと、どや顔で左手のやつですよね?

とか言われることもあるかもしれませんが、ボケだと思って笑って聞き流しましょう!

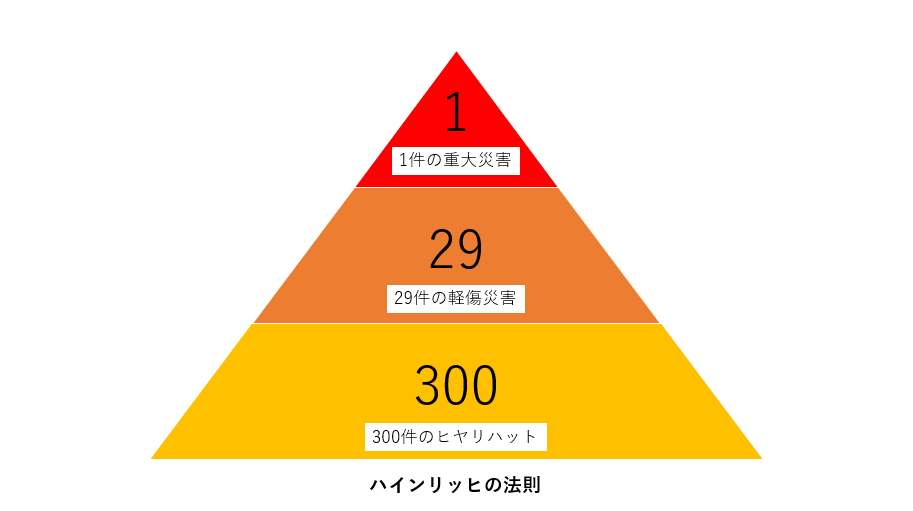

キーワードは1:29:300です!

ハインリッヒの法則

ハインリッヒの法則は災害の起こる経験則を示している比率となります。

1つの重大災害があると、29回の軽症災害があり、300回の損害のない事故(ヒヤリハットとも言われます)があるという比率になります。

この比率はアメリカの損害保険会社の安全技師であったハインリッヒさんという方が、同じ人間が起こした災害330件を統計して出した数字と言われています。

ハインリッヒの法則の活用

ではどの様にして安全活動にハインリッヒの法則を活かせばいいのでしょうか?

目的は「1つの重大災害と29の軽症災害」を防ぐことです。

300の損害のない災害(ヒヤリハット)の危険の芽を摘むことで1(重大災害)と29(軽症災害)に繋がる確率を下げることができると言うことですね!

そこで、以下のことをどんどん抽出して危険の芽を摘むことが安全に繋がってくると思います。

・これからやる作業で危なそうなこと

・日頃から思ってたやりにくいことや危ないこと

ヒヤリハットの抽出

ヒヤリハットを抽出する時に私が大事だと思っているのが、

- どんなに小さく些細なことでもバカにしないで積み上げていくこと

- 抽出したヒヤリハットはしっかりデータとして蓄積する事

- 直ぐに手を打てる物はすぐに改善する

です。

どんなに小さく些細なことでもバカにしないで積み上げていく

例えばですが、

「組み立て作業を素手でしていて、製品のエッジで手を切りそうになった」に対して

「うちの職場では手袋をする決まりだろ!書き直せ!」としないことです。

たったこれだけの文でも深堀していくと、

作業のここの部分だけは手袋をしているとやりづらい作業で実はみんな手袋を外していたとか、

実は製品になるときには必要ない無駄なエッジだったとか、

単に作業者の怠慢や教育が行き届いていなかったとか様々な原因追及の材料や職場の改善に繋がるかもしれません。

抽出したヒヤリハットはしっかりデータとして蓄積する

1:29:300の中の300の芽を摘むために行っていますので、しっかりと分類してデータとしてまとめましょう。

最初は労働災害の分類ごとで良いかと思います。

労働災害の分類は例えば

・墜落・転落

・転倒

・飛来・落下

・切れ・こすれ

・はさまれ・巻き込まれ

・感電

等です。

先ほどの例文だと切れ・こすれになります。

(※すいませんどうしても入れたくて…)

そこから、人の行動起因なのか、物起因なのか、環境起因なのか等々、原因分析ができるようになれば、また1層深いデータになると思います。

300の芽をしっかり摘むことが出来たら、29の軽傷災害と、1つの重大災害を防げたぞ!!みたいにお祝いしても良いかもしれませんね!

(※決して300で終わりにしないでくださいね!!)

直ぐに手を打てる物はすぐに改善する

現場の作業者から300の芽を摘むヒントを貰った中で、簡単に解決するものはすぐに手を打ってその意見が意味のあるものだったということを示してあげてください!

「あの作業、手元が暗くてやり辛い」なんて意見があって、安全上等問題なければ「照明用意しましょうか?」なんてアクションが来ると嬉しいと思います!

実際にやり辛さが解消されれば、安全上も品質上も改善に繋がっていますし、自分の意見を聞いてくれてると思って作業者の士気も上がると思います!

最後に

今回はハインリッヒの法則とその活用方法について書いてみました。

安全は製造業を行う上で最優先にする項目です。

1:29:300をぜひ覚えて帰ってください!!

300の危険の芽を摘めば1件、3000なら10件の重大災害を無くすことができる可能性がある大事な活動だと思っています。

製造業で言えば、不適合を減らす活動にも応用できるかと思います。

最終的には「失敗学」で言う一般論に戻して集計することで、どこの職場でも役に立つ情報にできるとも思っていますので、失敗学についても後々まとめていこうと思います。

SQDC(安全・品質・納期・コスト)について書いている記事もありますのでこちらも読んでみてください!

以上!ご安全に!!

コメント